Атомная и ядерная физика на службе у медицины

Огромный вклад в развитие как физики, так и медицины принадлежит открытиям в атомной, а затем и ядерной физике.

Идея о существовании маленькой неделимой частицы (атома) высказывалась еще древнегреческими философами Левкиппом, Демокритом и Эпикуром. Атом представлялся как неделимая частица, которая может иметь разную форму и размер, но не имеет физических и химических свойств. Из соединений этих атомов получались все тела.

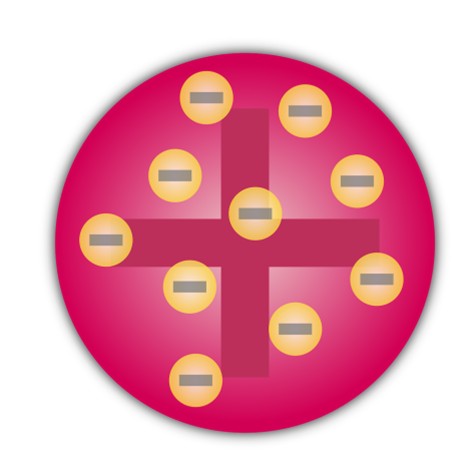

В 1903 году Джозеф Томсон (1856–1940 гг.) предложил модель атома, в которой отрицательные электроны расположены внутри сферического облака положительного заряда.

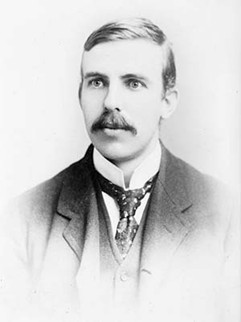

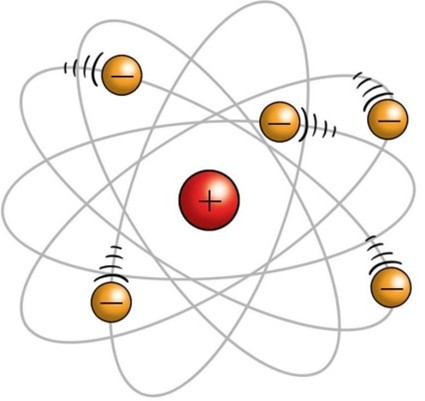

Эта модель была опровергнута учеником Томсона Э. Резерфордом (1871–1937 гг.) в 1909 году. Резерфорд предложил планетарную модель атома. В этой модели в центре атома расположено небольшое положительно заряженное ядро, а вокруг него, как планеты вокруг Солнца, вращаются отрицательно заряженные электроны. Заряд ядра равен сумме зарядов электронов и в целом атом получается нейтральным. Недостатком модели было то, что она не объясняла, почему атом, вращаясь и излучая энергию, не падает на ядро.

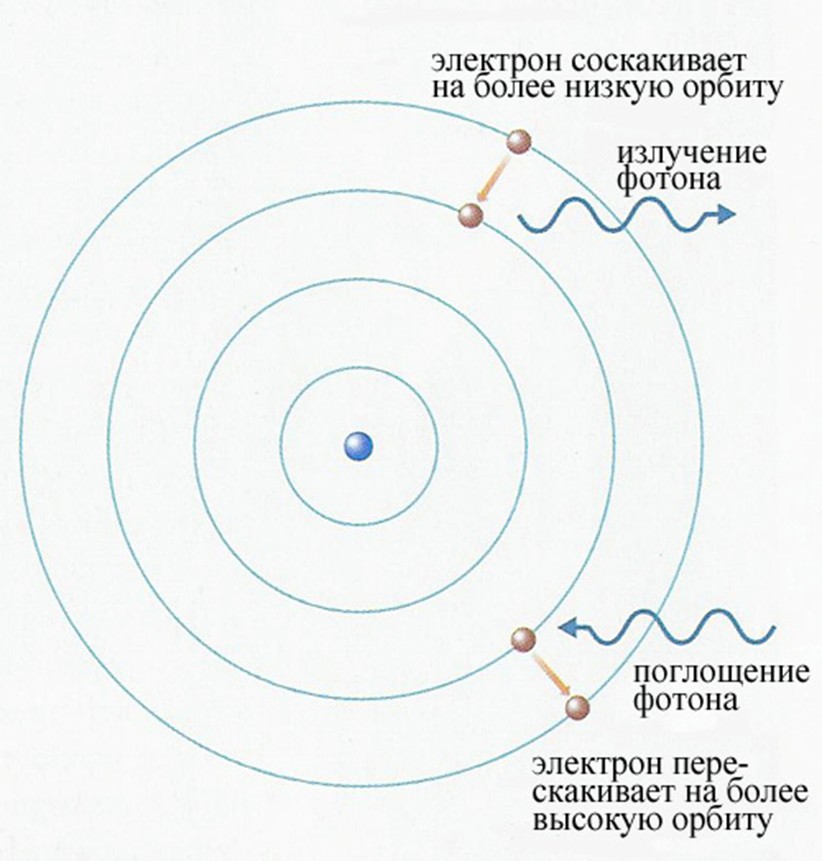

В 1913 году Нильс Бор (1885–1963 гг.) предложил свою модель атома, в основу которой была положена модель Резерфорда. Бор предположил, что электроны в атоме могут двигаться только по строго определённым орбитам, на которых они могут излучать энергию, а излучение или поглощение происходит только когда электрон переходит с одной орбиты на другую.

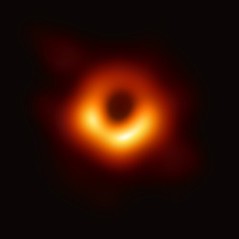

Современная физика широко использует понятия не только атома и электрона, но и протона, нейтрона, нейтрино, кварка, лептона и других. Появились новые понятия, такие как спин, изоспин, изотоп, орбитальное и магнитное квантовое число, уровень энергии и другие. Физики ведут исследования в области сверхнизких и сверхвысоких температур и давлений, получают новые материалы (например, графен, метаматериалы), фотографируют чёрные дыры в 54 миллионах световых лет от Земли.

Её изображение впервые было получено напрямую в 2019 году

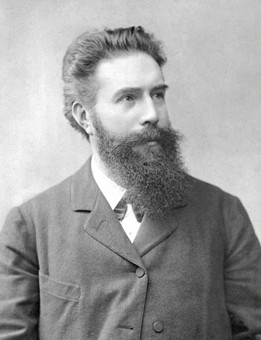

В 1895 году Вильгельм Рентген (1845–1923 гг.) открыл новый вид излучения, которое он назвал Х-излучение. Позднее в 1901 году Рентген получил за своё открытие первую Нобелевскую премию по физике. Открытие всепроникающих рентгеновских лучей нашло применение не только в физике, став отправной точкой в истории атомно-ядерной физики, но и в медицине, став ведущим средством диагностики. Рентгеновское излучение — это электромагнитное излучение, которое возникает при торможении свободно движущейся заряженной частицы или при электронных переходах во внутренних оболочках атома, имеет длину волны от ~ 102 до ~ 10-3 нм и лежит на шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовым и гамма-излучением.

Рентгеновские лучи обладают большой проникающей способностью: чем короче их длина волны, тем больше проникающая способность. Это свойство легло в основу широкого использования рентгеновского излучения в различных медицинских и физических приборах — от рентгеновского томографа до приборов количественного элементного анализа высокой точности.

Во время флюорографического обследования изображение, которое получается на экране, фотографируется на чувствительную плёнку. Флюорография широко используется при массовом обследовании населения и помогает выявить туберкулёз органов дыхания, аномалии развития скелета и лёгких, патологии сердца и другие заболевания. Она заменила рентгеноскопию, в которой изображение формируется на флуоресцирующем экране. Первые рентгеновские аппараты появились в 1901 году и стали массово применяться в Европе, США и России. Поражающее действие рентгеновского излучения, которое привело к гибели нескольких первых рентгенологов, изучали дантист из Бостона В. Г. Роллинс, который проводил эксперименты по облучению морских свинок, и американский рентгенолог и радиолог профессор Дж. Пфалер. Джордж Пфалер предложил фотографический метод определения действия ионизирующего излучения на персонал по почернению рентгеновской пленки.

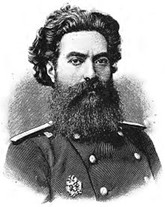

В 1896 году русский физиолог И. Р. Тарханов (1846–1908 гг.) исследовал реакцию насекомых и лягушек на облучение. Он обнаружил, что у облучённых лягушек исчезают кислотные оборонительные рефлексы, а у миног наблюдается гибель зародышевых клеток. Тарханов рекомендовал использовать предохранительную ширму из алюминия персоналу, который работает с Х-лучами и предложил использовать рентгеновское излучение в клинике злокачественных опухолей и в судебно-медицинской практике.

В 1912 году немецкий физик Макс фон Лауэ (1879–1960 гг.) предсказал явление дифракции рентгеновских лучей, которое легло в основу метода рентгеноструктурного анализа (РСА). С помощью этого метода был подтверждён волновой характер рентгеновского излучения и определена структура многих кристаллов. «За открытие дифракции рентгеновских лучей на кристаллах» Лауэ стал лауреатом Нобелевской премии по физике 1914 года.

Рентгеноструктурный анализ используют для определения атомной структуры вещества. В его основе лежит взаимодействие рентгеновского излучения с электронами вещества, в результате которого возникает дифракция рентгеновских лучей. В медицине метод РСА используют для изучения молекул белков, нуклеиновых кислот и др.

С помощью РСА была установлена трёхмерность структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) — молекулы, которая содержит всю наследственную информацию. «За открытия, касающиеся молекулярной структуры нуклеиновых кислот и их значение для передачи информации в живых системах» американский биолог Дж. Уотсон, британский биофизик Ф. Крик и английский физик и молекулярный биолог М. Уилкинс стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 1962 года.

«За исследования структуры глобулярных белков» методом РСА Нобелевской премии по химии 1962 года удостоены английские биохимики Дж. Кендрю (исследовал трёхмерную структуру миоглобина) и М. Перуц (за исследования гемоглобина). Миоглобин — это белок, который связывает кислород и поставляет его скелетным мышцам и мышцам сердца. Основная задача миоглобина — создать в мышцах кислородный резерв, который может быть использован по мере необходимости. Гемоглобин — это насыщенный железом белок, который содержится в эритроцитах. Основная функция гемоглобина — это доставка кислорода от лёгких к тканям и углекислого газа обратно в лёгкие. Эти открытия положили начало современной генетике и молекулярной биологии.

В 1865 году чешско-австрийский биолог-генетик Грегор Иоганн Мендель (1822–1884 гг.) открыл законы наследственности: доминирования, расщепления и чистоты гамет. Это открытие легло в основу нового направления в биологии, которое сегодня называется генетикой. В 1889 году немецкий анатом и гистолог Ричард Альтманн (1852–1900 гг.) впервые описал вещества в ядре клетки, которые позже идентифицировали как рибонуклеиновую кислоту (РНК).

В 1909 году установили, что молекула РНК отличается от молекулы ДНК и состоит из рибосомы, фосфата и азотистых оснований. В 1930-х годах было установлено, что молекула РНК может действовать как фермент. В 1946 году Нобелевская премия по химии была присуждена американским биохимикам Д. Б. Самнеру (1887–1955 гг.), Д. Х. Нортропу (1891–1987 гг.) и У. М. Стэнли (1904–1971 гг.) «за выделение в чистом виде ферментов и вирусных белков».

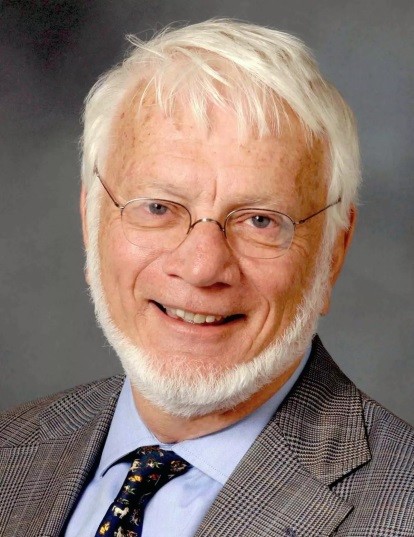

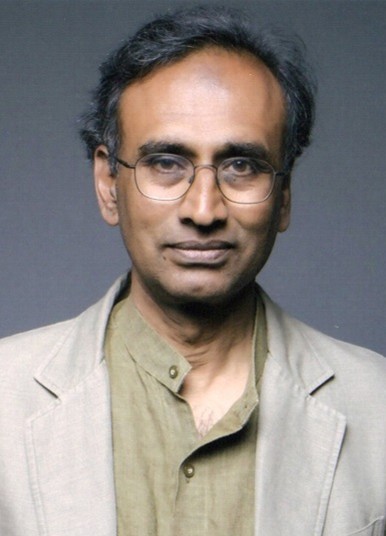

Достижения в области молекулярной биологии второй половины ХХ века стали возможны при использовании метода рентгеноструктурного анализа. Были определены структура и функции рибосомы (Нобелевская премия по химии в 2009 году получена биохимиками В. Рамакришнаном из Лаборатории молекулярной биологии (Кембридж, Великобритания), Т. Стейтсом из Йельского университета (США) и А. Йонат из Вейцмановского института науки (Израиль)). С помощью методов рентгеновской кристаллографии удалось картировать рибосому, то есть определить положение каждого атома в полученном кристалле из рибосом (это сделала Ада Йонат). Исследованием такой карты занимались Т. Стейтс и В. Рамакришнан. Их работа дала возможность разрабатывать антибиотики, которые действуют только на вредоносные бактерии, не затрагивая полезные.

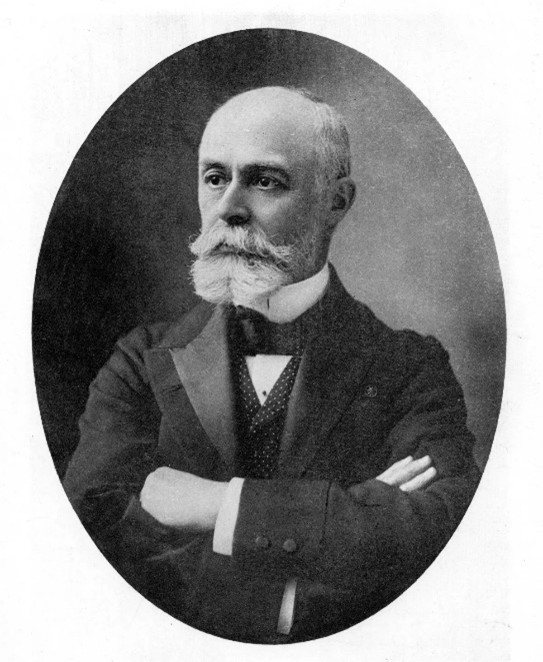

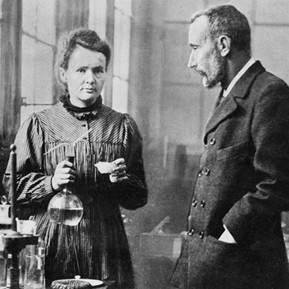

В 1896 году французский физик Анри Беккерель (1852–1908 гг.) открыл явление радиоактивности. Он обнаружил, что соли урана испускают неизвестное излучение, которое может проникать через непрозрачные для света преграды. Второе его открытие было связано с биологическим действием радиоактивности: взаимодействие в течение некоторого промежутка времени с радиоактивным веществом приводило к возникновению сначала покраснению кожи, которое потом переходило в язву. В 1903 году Беккерель совместно с Пьером и Марией Кюри получили Нобелевскую премию по физике за открытие явления самопроизвольной радиоактивности.

Его открытие стало основой для развития ядерной физики, а позднее — ядерной медицины и лучевой терапии. В 1901 году были впервые использованы радиоизотопы при лечении больного туберкулёзом, а в 1903 году были проведены эксперименты по облучению опухоли радием.

Пьер и Мария Кюри в результате исследований открыли, что радиоактивным является не только известный в то время уран, но и множество других элементов, например, торий и открытые супругами радий и полоний. Облучением радием начали лечить волчанку и стригущий лишай.

Георг де Хевеши (1885–1966 гг.) разработал метод меченых атомов, который лёг в основу ядерной медицины. Этот метод позволяет проследить круговорот элементов в природе, в процессе обмена веществ в организме и химических реакциях. Хевеши не смог выделить радиоактивный радий-Д из свинца из-за его химического подобия, но предположил, что если радий-Д добавить к свинцу как детектируемую метку, то поведение свинца в химических реакциях можно будет проследить с помощью измерения радиационного излучения его метки.

Метод меченых атомов широко использовался в отечественной медицине для изучения механизма обмена веществ. В организм человека вводились, например, азотистые соединения, фосфор, железо, помеченные радиоактивными изотопами. Было выяснено, что в разных тканях эти химические вещества задерживаются на разное время, определён порядок восполнения веществ, которые по каким-либо причинам выводятся из организма.

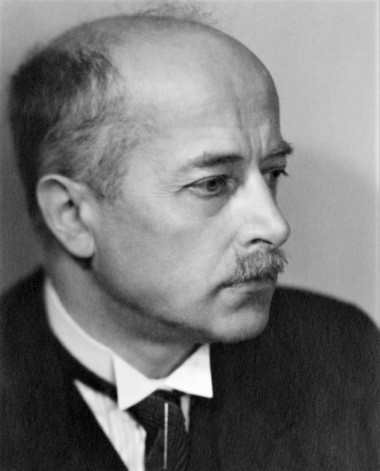

Ещё один способ применения метода меченых атомов для лечения раковых опухолей предложил советский учёный Е. С. Лондон (1869–1939 гг.). Он предположил, что злокачественная ткань опухоли имеет более интенсивный обмен веществ, чем здоровая ткань, поэтому при введении меченых радиоактивных изотопов разных химических элементов они будут накапливаться в больных тканях в большем количестве и оказывать больший терапевтический эффект, чем общее облучение организма.

В 1942 году под руководством физика-ядерщика Э. Ферми (1901–1954 гг.) в США был запущен первый ядерный реактор, и наступила эра радиофармацевтики. На границе ядерной медицины и лучевой диагностики возникло новое направление — радионуклидная диагностика и терапия. При лечении заболеваний с использованием радионуклидной терапии в организм больного вводят различные радиофармпрепараты. Сейчас 80-90% всех радиодиагностических исследований проводят препаратами, меченными технецием 99 mТс.

99 mТс — это изомер изотопа технеций-99 получается после распада родительского изотопа молибден-99. Используют множество различных препаратов с 99 mТс для диагностики заболеваний, например, опухолей головного мозга, а также при исследовании центральной и периферической гемодинамики.

В 1942 году была опубликована первая работа по ультразвуковому исследованию головного мозга, которой предшествовало исследование французского физика Поля Ланжевина звуковых волн высоких частот для поиска немецких подлодок и создание на основе этих разработок ВМС США прибора SONAR, который служил для звуковой навигации и определения расстояния. Работа принадлежала австрийскому доктору К. Т. Дуссику. Первый ультразвуковой аппарат создал в 1949 году американец Дуглас Хоури. Прибор представлял из себя чан с жидкостью, в которой долго и неподвижно сидел пациент, а вокруг него двигался сканер брюшной полости.

К середине 1960-х годов аппараты ультразвуковой диагностики в том виде, к которому мы привыкли, стали повсеместно применяться на практике. Первым массовым аппаратом УЗИ стал Vidoson Siemens, который работал в режиме реального времени. Ультразвуковая диагностика впервые позволила проводить исследования без использования радиоактивных веществ и оперативного вмешательства.

Еще в 1842 году австрийский физик Кристиан Доплер (1803–1853 гг.) теоретически обосновал зависимость частоты звуковых колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от скорости и направления движения источника волн и наблюдателя относительно друг друга. В 1956 году этот эффект был использован для определения скорости движения крови на основании отражения звуковых волн от красных кровяных телец. Сначала использовался только звук, который выводился через динамики, позже появились методы визуализации, которые позволяют оценить, например, состояние сосудов, их проходимость и найти причины заболевания.

В 1931 году Э. А. Руской и М. Кноллем был создан прототип первого просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ). ПЭМ состоял из двух магнитных линз, расположенных последовательно, но, к сожалению, применение его оказалось малоэффективным. В 1938 году Альберт Пребус и Дж. Хиллиер, используя идею Э. А. Руски и М. Кнолля, создали первый пригодный для использования ПЭМ.

Просвечивающая электронная микроскопия получает изображение образца, используя электронный пучок. Неравномерное поглощение электронов разными участками образца даёт двумерную картинку распределения плотности прошедшего потока. Современные ПЭМ имеют пространственное разрешение 1…2 А и исследуют образцы толщиной ~ 100 нм. Только в 1986 году Э. Руске за создание ПЭМ была присуждена Нобелевская премия.

В 1972 году американский физик Расселл Янг, который занимался физикой поверхности, создал прибор, который давал возможность получить изображение поверхности образца со сверхвысоким разрешением с помощью острого зонда. Прибор Янга обладал всеми характерными признаками сканирующего зондового микроскопа и позволял различить атомарные слои на образце.

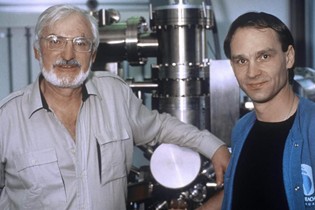

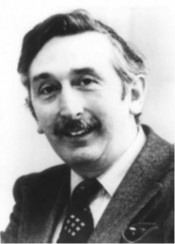

В конце 70-х годов физики Герд Бинниг и Генрих Рорер начали разработку сканирующего туннельного микроскопа. Вместо эмиссионного тока, который использовал Янг в своём микроскопе, они использовали ток туннельного эффекта, что на порядки увеличило разрешение прибора. В 1986 году вместе с немецким учёным Э. Руской они были удостоены Нобелевской премии по физике.

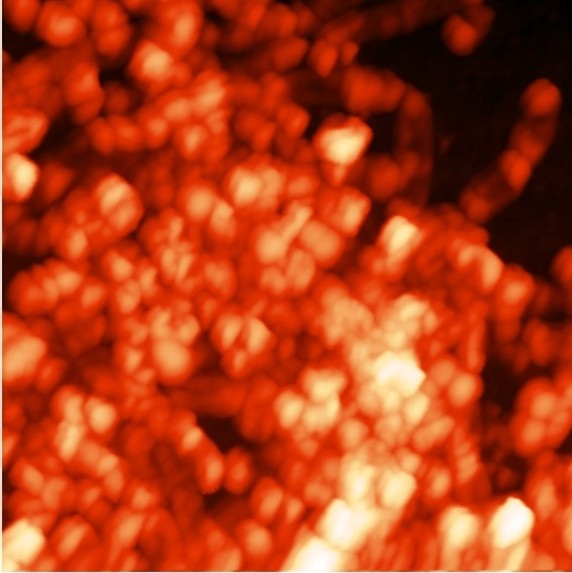

Сканирующая зондовая микроскопия широко применяется в медицине для цитологических исследований, в молекулярной и клеточной медицине, фармакологии. С её помощью визуализируют клетки, биологические молекулы, бактерии и вирусы, белки и белковые компоненты.

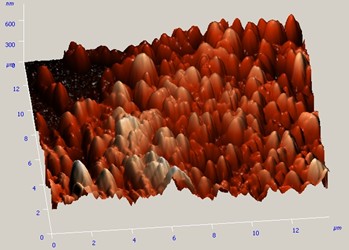

Следующим шагом в развитии методов сканирующей микроскопии стала разработка в 1982 году Гердом Биннигом, Кельвином Куэйтом и Кристофером Гербером атомно-силового микроскопа. Прибор стал модификацией сканирующего туннельного микроскопа, которая позволяла исследовать как проводящие, так и непроводящие поверхности, а также работать в жидких средах. Атомно-силовая микроскопия позволила продвинуть микрохирургию на наноуровень. Применение атомно-силовой микроскопии (АСМ) можно разделить на несколько направлений: визуализация с высоким разрешением, оценка локальных механических свойств исследуемого объекта и диагностика. АСМ получает изображения бактерий и клеток со свехвысоким разрешением, что даёт возможность изучать физиологические процессы клетки и изучать воздействие антибиотиков на живые бактерии.

В 1954 году советские физики Н. Г. Басов и А. М. Прохоров создали первый лазер — прибор, который излучает пучок когерентного света в результате оптического усиления. В 1964 году Н. Г. Басов, А. М. Прохоров и американский физик Ч. Таунс получили Нобелевскую премию по физике за создание лазера. Практически сразу появились исследования деструктивного воздействия лазера на биологические ткани, и в 1964 году был создан углекислотный лазер Скальпель-1, с которого в СССР началась лазерная хирургия. За рубежом лазерные технологии в медицине начали использовать только в 1990-х годах.

В начале 90-х годов уникальные лазерные технологии применялись в хирургии пищевода и желудочно-кишечного тракта, при острых желудочно-кишечных кровотечениях и в эндоскопической хирургии, в кожно-пластической хирургии, экстренной и неотложной хирургии. Были разработаны новые медицинские высокоэнергетические лазеры и сшивающие аппараты, которые создавали лазерный механический шов с регулируемым сроком компрессии тканей.

В эндоскопической хирургии применялись неодимовый и аргоновый лазеры для удаления полипов, ворсинчатых опухолей желудка, реканализации пищевода и толстой кишки. В кожно-пластической хирургии различные типы лазеров использовались для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей кожи, сосудистых и пигментных дефектов кожи.

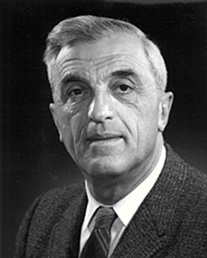

В 1972 году американский физик Аллан Кормак и британский инженер Годфри Хаунсфилд создали первый коммерчески доступный томограф, за что в 1979 году были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Хаунсфилд разработал методику визуализации того, что находится внутри черепа. Он предложил поделить мозг на воображаемые слои и провести по кругу через каждый такой слой серию рентгеновских лучей. Каждый пучок излучения надо было поймать детекторами с противоположной стороны. Процесс занимал несколько дней.

Компьютерная томография (КТ) используется врачами для визуализации практически всех частей тела пациента и помогает точно диагностировать заболевания. Её применяют для диагностики опухолей и метастазов, воспалений лёгких, заболеваний костей и суставов, сгустков крови и инфекций, исследования головного мозга, визуализации сосудов и поиска аневризм или стенозов, обследования опорно-двигательного аппарата.

С 1972 года компьютерные томографы прошли четыре поколения. Томографы первого поколения работали пошагово и имели одну испускающую лучи трубку и один принимающий детектор. Второе поколение имело веерную конструкцию: несколько детекторов устанавливались напротив трубки рентгена на кольце вращения. Спиральная компьютерная томография стала третьим поколением КТ и использует синхронное вращение трубок и детекторов вокруг кушетки, что существенно уменьшает время обследования пациента. Современные томографы имеют 1088 датчиков, которые расположены по кольцу, а вращается только рентгеновская трубка.

В 1938 году американский физик И. Раби (1898–1988 гг.) открыл явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в молекулярных пучках. Ядерный магнитный резонанс — это явление взаимодействия магнитного поля ядра атома с внешним магнитным полем. За исследования в области ЯМР дважды присуждалась Нобелевская премия: в 1944 году — Исидору Раби «за резонансный метод измерений магнитных свойств атомных ядер» и в 1952 году Феликсу Блоху и Эдварду Миллзу Парселлу «за развитие новых методов для точных ядерных магнитных измерений и связанные с этим открытия».

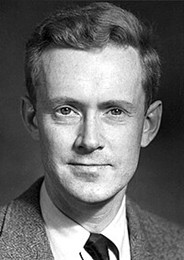

До 1970-х годов методами ядерного магнитного резонанса пользовались в основном для проведения физического и химического молекулярного анализа. В 1973 году в журнале Nature вышла статья американского физика Пола Лотербура, в которой он представил трёхмерное изображение объектов, полученное по спектрам протонного магнитного резонанса воды из этих объектов. Английский биофизик Питер Мэнсфилд усовершенствовал алгоритм получения изображения. В 2003 году они получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины «за изобретение метода магнитно-резонансной томографии».

Начиная с 1975 года и по настоящее время в магнитно-резонансной томографии (МРТ) используют метод фазового и частотного кодирования, который предложил швейцарский физикохимик Ричард Эрнст. В 1991 году он получил Нобелевскую премию по химии «за вклад в развитие методологии спектроскопии ЯМР высокого разрешения». В 1980 году с использованием этого метода было получено изображение человеческого тела всего за 5 минут. Позже время отображения было уменьшено до 5 секунд без потери качества.

МРТ используют для диагностики головного и спинного мозга, внутренних органов и суставов. С помощью МРТ можно дифференцировать опухоль головного мозга от абсцесса, оценить объём кровотечения или инфекции оно более безопасно, чем компьютерная томография. Противопоказаниями являются беременность (1 триместр), кардиостимуляторы и имплантаты, любые металлические инородные тела.