Рис. 4.1. Экспериментальный каркасно-щитовой дом

В последнее время строительство домов по каркасно-щитовой схеме получает все большее распространение как в нашей стране, так и за ее пределами. Усовершенствование применяемых материалов и конструктивных решений в этой сфере представляется актуальной задачей. В связи с этим было принято решение провести сравнительный анализ работы различных теплоизоляционных материалов в ограждающих конструкциях каркасно-щитового здания в реальных условиях эксплуатации. Для достижения поставленной цели были выполнены наблюдения за температурно-влажностным режимом исследуемых материалов в течение одного календарного года.

Длительные натурные испытания проводились в экспериментальном каркасно-щитовом здании (рис. 4.1), стены которого состоят из трех слоев: обшивки из сухой гипсовой штукатурки, утеплителя и обшивки из цементно-стружечных плит. В стенах, полу и потолке применены следующие виды утеплителя: минераловатные плиты марки П-75 с ветрозащитной пленкой и без нее, установленные в три слоя по 50 мм каждый; беспрессовый пенополистирол ПСБ-С-15 и экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® марки 35 толщиной 100 мм. Стены с пенополистиролом выполнены с воздушной прослойкой между утеплителем и облицовкой.

Экспериментальный дом был смонтирован в январе и эксплуатировался в течение всего 2013 года. Сооружение подключили к электросети и установили масляные электронагреватели для поддержания постоянной внутренней температуры. Для проведения измерений в определенных точках конструкций было установлено по две термопары: вблизи внутренней и внешней поверхностей утеплителя. Раз в сутки снимались показания термопар, температура и влажность воздуха внутри и снаружи здания.

Помимо теплотехнических свойств качество утеплителя определяется и рядом других эксплуатационных показателей. Если ограждающие конструкции с утеплителем, расположенным внутри, можно запроектировать таким образом, чтобы обеспечить выполнение требований по теплопроводности и невыпадению конденсата, то избавиться от влажности в утеплителе окончательно невозможно [33, 34]. Содержание влаги в теплоизоляционном материале активно влияет на его эксплуатационные характеристики и долговечность, а значит на эффективность и стоимость его применения [34]. В связи с этим представляется интересным рассмотреть вопрос об изменении влажности различных утеплителей в процессе их эксплуатации, выявить амплитуды ее колебания, оценить влияние влажности на утеплитель и выбрать наиболее эффективный теплоизоляционный материал.

Поскольку исследования проводились во время отопительного периода, для обеспечения требуемых параметров микроклимата помещения в нем здание отапливалось.

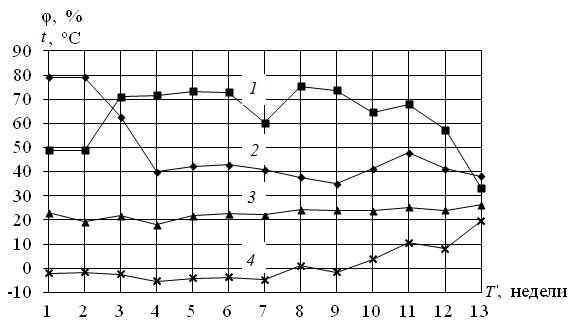

В процессе испытаний производили измерение относительной влажности и температуры воздуха внутри и снаружи помещения.

Результаты наблюдений представлены на рис. 4.2.

Как видно из рисунка, в помещении поддерживалась приблизительно постоянная положительная температура. Влажность внутреннего воздуха также можно считать постоянной. Повышенная влажность воздуха в помещении на начальном этапе наблюдений объясняется испарением влаги из материалов ограждения, так как монтаж конструкций производили в зимних условиях.

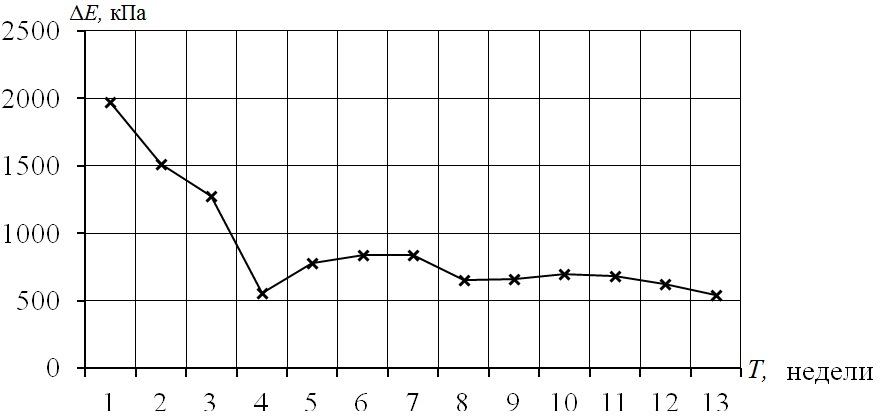

Поскольку миграция влаги в ограждающих конструкциях происходит из-за разницы парциальных давлений водяного пара внутреннего и наружного воздуха [33, 34], по известным величинам относительной влажности и температуры были определены значения действительных парциальных давлений водяного пара внутри и снаружи помещения. По этим данным построен график, представленный на рис. 4.3.

В ходе исследований было изучено изменение влажности утеплителей при их эксплуатации во время отопительного периода.

С этой целью производили еженедельные замеры влажности теплоизоляционных материалов на образцах, отобранных из стен с разными утеплителями. Путем их взвешивания на электронных весах с точностью измерения 0,01 г определяли массу во влажном состоянии. После образцы высушивали до постоянной массы и взвешиванием на тех же весах определяли массу в сухом состоянии.

Влажность материала рассчитывали по формуле

|

(4.1) |

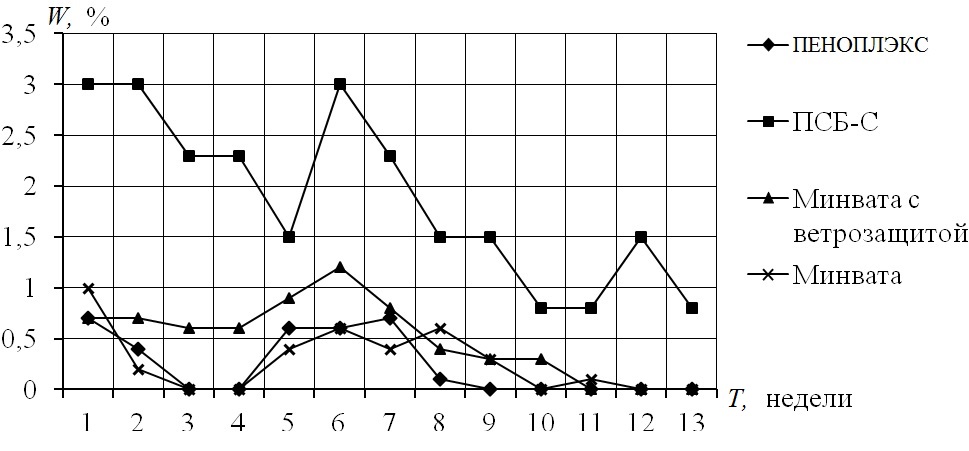

Результаты проведенных испытаний представлены на рис. 4.4.

Из рисунка 4.4 видно, что характер изменения влажности рассматриваемых утеплителей практически одинаков и соотносится с изменением разности парциальных давлений водяного пара внутри и снаружи помещения за исследуемый период (рис. 4.3). Рост влажности материалов наблюдается в тех интервалах времени, в которых увеличивается разность парциальных давлений.

Для исследуемых теплоизоляционных материалов на начальном этапе наблюдений отмечается повышенное значение влажности, что является результатом монтажа ограждающих конструкций в зимних условиях. Последующее снижение влажности соответствует периоду испарения монтажной влаги при постоянном снижении разницы парциальных давлений (рис. 4.3).

За время наблюдений влажность утеплителей не превышала 3%. При этом максимальная влажность наблюдается у беспрессового пенополистирола, а минимальная – у минераловатных плит без ветрозащитной пленки. Однако следует отметить, что в процессе эксплуатации минераловатных плит происходит потеря их массы за счет разрушения волокон и выделения их в воздух в виде пыли [35]. В связи с этим результаты по влажности минераловатных плит несколько занижены.

Как уже отмечалось, в стенах, утепленных минеральной ватой, теплоизоляционный материал устанавливали в три слоя толщиной 50 мм с перекрытием швов.

Исследование распределения влажности по толщине минераловатного утеплителя производили на образцах, отобранных из каждого слоя. Для этого еженедельно определяли их влажность по методике, описанной выше.

Результаты испытаний приведены на рис. 4.5, а, б.

Из рисунков видно, что независимо от наличия ветрозащитной пленки наибольшей влажностью обладает внутренний (первый со стороны помещения) слой минераловатных плит. Данный факт подтверждается теплотехническим расчетом стены с минераловатным утеплителем, согласно которому точка росы находится на расстоянии 34 мм от ее внутренней поверхности.

Формы полученных зависимостей весьма похожи. Отличие заключается в повышенной влажности среднего и наружного слоев утеплителя с ветрозащитной пленкой в период интенсивной сушки и удаления из конструкции монтажной влаги, так как пленка затрудняет ее выход наружу. Это подтверждается наличием конденсата на ветрозащите, которого не было в течение остального времени (рис. 4.6). В целом влажность минераловатных плит с ветрозащитой несколько выше.

Проанализировав результаты исследования влажности различных утеплителей при их эксплуатации во время отопительного периода, можно сделать следующие выводы:

– на содержание влаги в теплоизоляционном материале оказывают влияние как конструктивное решение ограждения (наличие ветрозащитной пленки приводит к выпадению конденсата), так и температурно-влажностный режим его эксплуатации;

– экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® 35 отличается наименьшим накоплением влаги среди рассматриваемых теплоизоляционных материалов, что повышает эффективность его применения в каркасно-щитовом домостроении [36].